從杏壇到上合:話劇里的“和合”之美

來源:中國孔子網作者:解放 2025-08-07 16:50

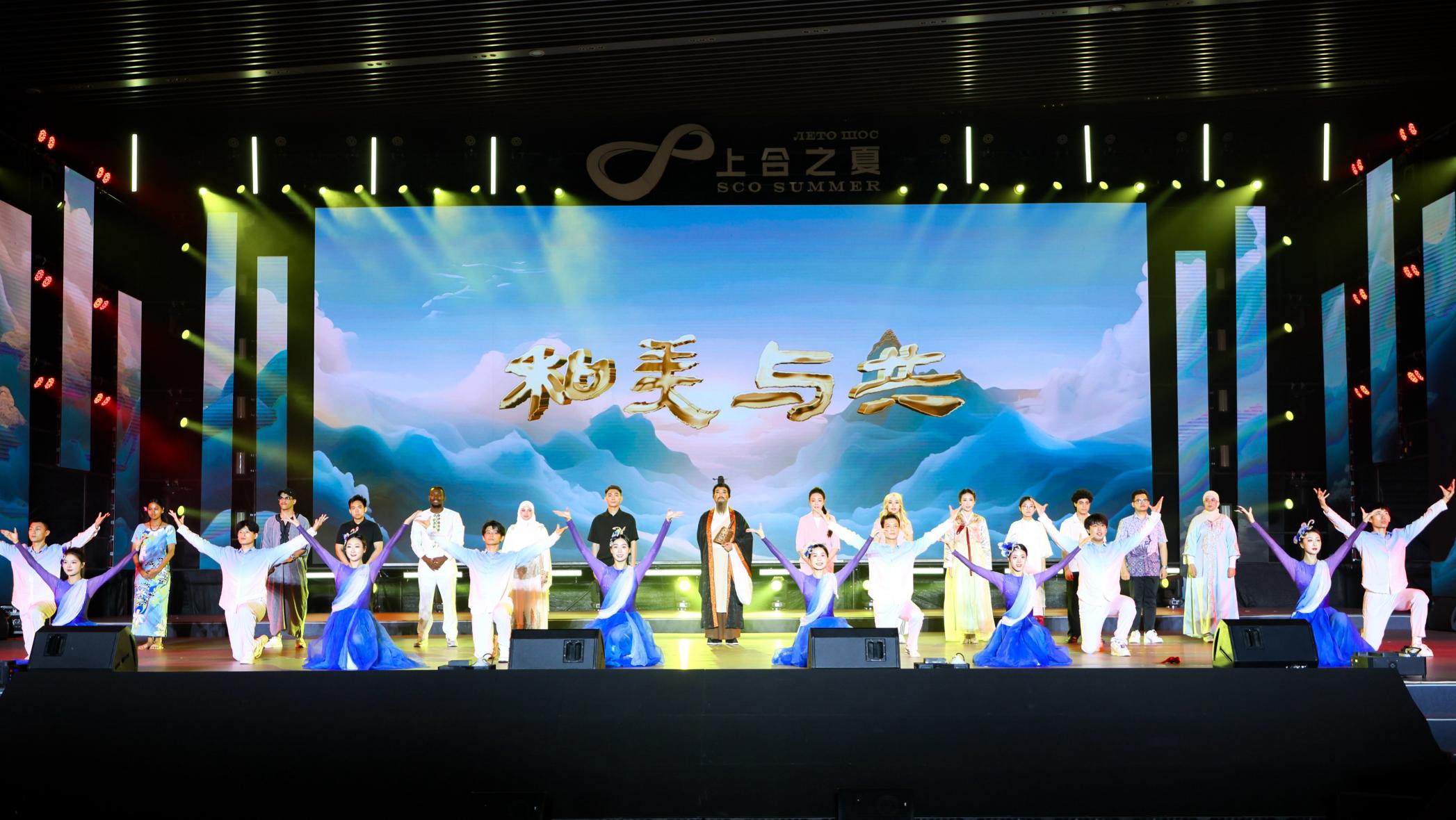

春秋時的杏壇上,和煦的春風輕拂孔子衣袂,弟子們席地而坐;長安城的喧囂中,熱愛中國文化的異國人士懷揣夢想,奔赴而來;上合博覽會的展臺前,不同膚色的身影爭相講述著同一個名字。這幕時空交疊的奇妙景象,正在青島?上合之珠國際博覽中心的舞臺上徐徐鋪展。

8月5日晚,第四屆儒家經典跨語言誦讀大會年度盛典現場,原創話劇《跨越千年的對話》精彩呈現,開啟了一場跨越時空的文化之旅。

讓孔子從典籍中走來

“話劇題目源于‘子在川上曰:逝者如斯夫,不舍晝夜。’我們總在想,若孔夫子能踏著時間的河流來到當下,親眼看看兩千多年間,我們如何逐步實現他最初的夢想,那該多么奇妙。”話劇編導、山東省藝術研究院國家一級編劇陳新瑜談及創作初心。

這部話劇并非簡單的歷史劇,而是一場讓孔子思想跨越千年,與大唐盛景、當代世界展開奇妙“交談”的時空盛宴。它采用反向而行的穿越模式,讓孔子從最初的夢想出發,感受今天的成就。

全劇以《天地仁和》《朋自遠方》《和合天下》三個篇章為脈絡,層層解讀儒家經典的永恒魅力。“我們要讓孔子思想‘活’起來,流動起來。”演出后,陳新瑜難掩激動,“從春秋杏壇的諄諄教誨、周游列國的上下求索,到大唐長安的萬邦來朝、文明互鑒,再到今日上合組織各國代表的文化共鳴。這便是‘和而不同’‘天下大同’穿越時空的力量,是連接古今中外的精神紐帶。”

整部話劇的精髓在于“對話”二字。它不僅是舞臺上孔子與弟子探討理想,更是歷史與現實的對話,是中國智慧與世界愿景的對話。

無論面對弟子們的迷茫追問、異國求學者的熱忱探尋,還是當代各國代表的多元訴求,“和合”與“仁愛” 始終貫穿其中。劇中巧妙設計古今交織的場景,讓不同時空的人物仿佛能彼此傾聽,共同尋求人類共通的答案。

“這是我首次飾演孔子,內心挑戰與敬畏并存。”孔子的飾演者姜凱旋坦言,“我在演繹中格外注重把握孔子的 ‘嚴’‘慈’‘尊’的特點,努力通過體態的收放和內在情感的表達,讓觀眾感受到一個鮮活、立體的孔子形象。他不是典籍里的符號,而是有溫度、有思考的先行者。”

傳統美學的現代表達

當科技光影擁抱傳統美學,古老的儒家思想便迸發出迷人的當代魅力。

《跨越千年的對話》通過情景劇、舞蹈、音樂等多元藝術形式,構建起既有文化厚度又具國際視野的儒學傳播新模式,讓儒家思想的當代生命力躍然舞臺。

“情景劇是受觀眾喜愛的表演形式,我們將音、畫、詩、舞編織其中。”陳新瑜在彩排間隙介紹道,“第一幕以荷花、荷葉為意象,鋪展和合之美,呼應‘天行健,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物’的天地人和之道;第二幕聚焦大唐,用靈動胡旋舞展示‘天下大同、萬國共享’的盛世氣象;第三幕融入誦讀環節,歌、舞、誦三位一體,讓禮樂文化的韻律與和合之美的意境交織,引導觀眾通過音樂與舞蹈的審美體驗,提升對儒家思想的深度理解。”

在表現形式上,這部話劇采用“傳統美學現代表達”的創新方式,為觀眾帶來了一場視聽的雙重感受。

古琴雅樂與現代交響的跨界碰撞,悠揚琴音與激昂樂章交織,仿佛穿越時空的對話;LED動態背景與激光投影的科技賦能,讓舞臺在春秋杏壇、大唐長安與當代會場間自如切換,逼真而絢麗;深衣儒服的莊重典雅與中亞袍服的異域風情相映成趣,訴說著文化的多元與包容。

“這不是簡單的歷史回溯。”陳新瑜說,“我們讓孔子思想沿著古今絲路自由行走,在‘和而不同’的理念下,展現從‘一人之仁’到‘天下大同’的壯闊歷程。這是儒學的生命力,也是它的世界意義。”

跨越時空的心靈觸動

“感覺孔子就在我們中間,他的思想不是故紙堆里的文字,而是活生生的力量。”現場觀眾張女士感嘆道。

“它讓抽象的和合思想變得具象可感。”煙臺機械工程學校的楊依然評價,“千年儒家智慧借話劇煥發生機,與現代舞臺碰撞出奇妙火花。我們既能觸摸到文化的厚重,又能在愉悅中體會經典跨越時空的生命力。”

《跨越千年的對話》不僅是一場話劇演出,更是一次文化的傳承與弘揚。通過時空穿越的敘事手法,將孔子周游列國、大唐絲路盛景、現代國際合作三個歷史切片有機串聯,勾勒出儒學傳承發展的清晰脈絡。在這場跨越千年的對話中,我們清晰地看見儒學的過去、現在與未來。它不僅是中華文化的瑰寶,更是連接古今、溝通中外的精神橋梁。

“我們希望通過這部話劇,讓更多人了解儒學、熱愛儒學。”陳新瑜說,“讓儒家思想不再只是東方智慧,而是與世界接軌,擁有共同的話語和夢想。只有這樣,我們才能真正實現中華文化的傳承與發展。”

在全球化的浪潮中,儒家思想所倡導的 “和合”理念,恰如一條無形的紐帶,將不同國家、不同民族的心靈緊密相連。《跨越千年的對話》這部話劇,則如同一座橋梁,讓儒家思想在新時代煥發新的光彩。

當孔子遇見今日世界,當古老智慧擁抱當代文明,這場跨越千年的對話,仍在繼續。

編輯:宮英英

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除